ペットとの移動を安心にするには、正しいサイズ選び・暑さ対策・公共交通機関のルール理解が欠かせません。

結論から言えば、基準を整理し段取りを整えておけば、不安は大きく減り「どこへでも一緒に行ける」準備が整います。

本記事には一部に広告を含む箇所がありますが、皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しておりますので、お役立てください。

詳細な内容を読み進める前に、すぐに公式サイトで商品の詳細を確認したい方はこちらからチェックしてみてください。

第1章|ペットキャリーの基準と慣らし方:サイズ計測・馴化ステップ・事故防止の初期設定

外出や旅行を考えるとき、ペットキャリーは単なる「持ち運びの箱」ではありません。

それは大切な存在を守るための小さな部屋であり、安心と不安を分ける境界線でもあります。

私が強く感じるのは、サイズの見極め・日常的な慣らし・事故防止の工夫という三本柱を、計画的に整えることの重要性です。

ここでは、それぞれを体系的に整理しながら、実際に役立つ手順を具体的に見ていきましょう。

サイズの測り方:A・B・C・Dの式を活用する

キャリーのサイズは「目分量」では決して足りません。

動物が立ち上がり、伏せ直し、方向転換できることが最低条件です。

その基準を数値化したのが、A・B・C・Dの4測定法です。

- A(体長)=鼻先~尾の付け根

- B(肘高)=地面~前脚の肘

- C(体幅)=肩の一番広い部分

- D(体高)=頭頂または耳先まで(高い方)

ここから次の計算式が導かれます。

- 長さ=A+0.5B

- 幅=2C

- 高さ=D+床材厚み

例えば立ち耳の犬であれば、耳の先端まで高さに含めます。尾は付け根までとし、余裕を加えます。

この「余裕」が快適性を左右します。数式は下限値にすぎず、実際にはベッドやマットの厚み分を加算するのが望ましいです。

サイズはとりあえず入るではなく、自然に動けるを基準にしてください。特に短頭種やシニアは呼吸や姿勢に余裕が必須です。

短頭種・成長期への配慮

短頭種(いわゆる鼻ぺちゃの犬猫)は暑さや閉塞に弱いため、一回り大きめのサイズを基本にします。

子犬や子猫など成長期なら、成長を見込んで長期用と近距離用を分けるという発想も現実的です。

複数を同じケースに入れることは避け、1匹1キャリーを原則とした方が安全性は高まります。

大きすぎると落ち着かないのではと心配される方もいますが、狭すぎるリスクの方が圧倒的に大きい。余裕を優先するのが賢明です。

7日間の慣らしプロトコル:箱を安心の場所に変える

移動直前に初めてキャリーを出して慌てる光景をよく見かけます。しかし、それではペットにとって突然閉じ込められる空間にしかなりません。

私が提案するのは、7日間の段階的な慣らしです。

- 1~2日目

扉を外した状態で部屋に設置。中にベッドや飼い主の匂いがついたタオルを置く。 - 3~4日目

扉を短時間閉める練習。静かに落ち着いた瞬間に開ける。 - 5日目

キャリーごと家の中を少し動かす。 - 6日目

静かな屋外へ短時間。帰宅後は遊びやおやつでポジティブに結びつける。 - 7日目

出発さながらの模擬移動を実施する。

これを重ねると、キャリーは「罰」ではなく「安心の部屋」に変わります。

慣らしで大切なのは成功体験の積み重ねです。扉を閉めたまま落ち着けた、揺れても平気だった。小さな成功を積んでいきましょう。

視界と安心感:布カバーの使い方

移動中に外の景色や他の動物が見えると、不安や興奮が増すことがあります。布を軽くかけると刺激が減り、落ち着きやすい場合が多いです。

ただし、通気性とのバランスが肝心です。真夏は覆いすぎると逆効果。

飼い主の顔が見えると安心する子もいます。小窓から目を合わせるなど、個性に応じた調整が有効です。

視界をどう扱うかは個体差が大きいです。

カバーを使う場合も暑熱時は外すなど柔軟に対応してくださいね。

移動当日の準備:食事・水分・静かな環境

当日の工夫は細部に宿ります。

- 食事は3~4時間前に終えて胃を軽くしておく。

- 移動前にトイレを済ませる。

- キャリーの底には滑り止めマットを敷く。

- 車では急発進や大音量の音楽を避ける。

- 電車なら揺れの少ない位置に置く。

これだけで、ペットも飼い主も驚くほど楽になります。

準備が9割と言っていいほど、当日の安定感は前日の工夫で決まります。

飛び出し事故を防ぐ二重三重の備え

キャリーの事故例で最も多いのが飛び出し。これを防ぐには、構造と運用の二重対策が不可欠です。

- 出発前にハンドルやネジの緩みを確認。

- 扉は結束バンドやカラビナでサブ固定。

- ファスナー型なら引き手を留める構造を選ぶ。

- 暴れやすい猫には洗濯ネット+キャリーの二重化が有効。

「壊れないはず」と信じ込まず、壊れる前提で備えることが事故防止の最短ルートです。

念には念をの姿勢がペットを守ります。たとえ数分の移動でも、飛び出し対策は怠らないでください。

この章でお伝えしたのは、ペットキャリーを「安全で安心できる空間」に変えるための第一歩です。

計測の正確さ、日常的な慣らし、そして二重三重の事故防止。

この三つを押さえるだけで、移動の難易度はぐっと下がります。

そして何よりも大切なのは、「準備のひとつひとつがペットの安心につながる」という実感を持ちながら進めること。

その積み重ねが、外出や旅行を「不安の時間」から「共に楽しむ時間」へと変えてくれるのです。

第2章|ペットキャリーの選び方:素材・安全機構・操作性を優先順位で決める

キャリーを前にして立ち止まる瞬間。

「どれを選べばいいのだろう?」と迷った経験は、多くの飼い主に共通するものです。

種類も素材も構造も膨大で、選択肢が増えるほど決断は難しくなります。

心理学的に言えば、人は選択肢が多いと判断を先送りしやすくなるものです。

そこで私が意識するのは、優先順位をあらかじめ決めておくこと。安全性、操作性、衛生性、収納性。

この4点に順番をつけるだけで、選択がぐっと楽になります。

素材の比較:ポリカーボネート、ABS、布のそれぞれの顔

素材はキャリーの性格そのものを形づくります。私は次のように整理しています。

- ポリカーボネート

強い衝撃にも割れにくく、耐熱性や耐寒性も高い。

夏の車内放置は避けるべきですが、それでも他の素材より変形しにくいのは安心感があります。

デザイン性にも優れ、透明感や光沢で上質な印象を与えます。

その反面、重量と価格は少し高め。安全性を最優先にしたい長距離移動や旅行向きです。 - ABSやPP系のハードタイプ

軽量で持ち運びやすく、価格も抑えやすい。

日常的な通院や短時間の移動には十分。

ただし耐衝撃性ではポリカーボネートに劣ります。 - 布製(ソフトタイプ)

とにかく軽く、収納性に優れます。

電車やバスの移動で小回りが効きます。

通気も良好。ただし爪や歯での破損リスクが高く、ファスナー部分の安全設計が必須です。

選び方のコツは、「使う場面を具体的に思い浮かべる」こと。

旅行か、病院か、街歩きか。シーンごとに素材が語りかけてくる声が違って聞こえます。

素材の良し悪しは絶対値ではなく、利用シーンとの相性です。強度を優先すべき場面と、軽さを優先すべき場面を分けて考えると失敗が減ります。

安全機構の要点:内側から開けられない設計

事故の報告で多いのが「扉が開いてしまった」「ファスナーが内側からこじ開けられた」というケースです。

ここは妥協できません。

- ファスナーは「内側から押しても開かない」ロック式を選ぶ。

- ハードタイプの扉は二重ロック構造が望ましい。ラッチにカバーが付いている設計なら、内側から鼻や足で押しても動きません。

- 組立式キャリーは振動でネジが緩むことがあります。定期点検は欠かさず、可能であれば補助ロックを追加します。

私は、駅のホームでキャリーが不意に開き、必死で追いかける飼い主の姿を見たことがあります。その焦りと恐怖は忘れられません。だからこそ、「壊れないはず」と思い込まず、二重三重の備えをすることが心の余裕につながります。

ロックは見た目に分かることも重要です。施錠状態が一目で確認できる設計なら、飼い主の不安を減らし操作ミスも防ぎます。

通気と視界:刺激を減らすか、安心を増やすか

キャリーは閉鎖空間。温度や湿度の影響を受けやすいので、通気性の設計は必須です。

特に短頭種や暑さに弱い犬猫では、側面や上面に十分な通気口があるかを確認したいところです。

同時に、視界のコントロールも大切です。刺激に敏感な子は布カバーで視界を遮ると落ち着きます。

一方で飼い主の顔が見えた方が安心する子もいる。どちらが良いかは個体差があります。

小窓やメッシュ扉の「調整可能性」を持つキャリーなら、この差に柔軟に対応できます。

通気と視界は両立させるべき要素です。暑さが厳しい日は視界より通気を優先し、冬や静かな場所では布カバーで落ち着かせる。この切り替えが効果的です。

操作性:ストッパー・キャスター・バーの細部が差を生む

操作性は飼い主の負担を左右します。重さそのものよりも、扱いやすさが日常利用の快適さを決めるのです。

- ストッパー付きキャスターは坂道や電車内での安全性を大きく高めます。

ボタンやバーと連動して即時にロックできる設計だと、立ち止まった瞬間に安心できます。 - キャスターの静音性も重要です。

ゴロゴロと音が響くと、周囲の目も気になりますし、ペット自身も落ち着きません。 - キャリーバーの多段調整は、身長差のある家族で共有するときに効力を発揮します。

姿勢が楽になることで、移動の億劫さが減り「今日はペットと一緒に行こう」という気持ちが芽生えます。

移動の摩擦を減らすことが外出頻度を左右します。押しやすさ、止めやすさ、この二つが揃うとペットとの暮らしはずっと軽やかになりますよ。

衛生とお手入れ:清潔さは安心につながる

キャリーは密閉された空間だからこそ、衛生管理は欠かせません。

- 抗菌仕様の中敷きマットは、水洗いが可能なタイプを選ぶと管理が楽です。

- 扉や内壁が取り外して丸洗いできる設計は、雨の日や通院帰りに便利。

- 保管時には扉を少し開けて通気を確保し、カビやニオイの発生を防ぎます。

不衛生なキャリーはペットだけでなく、飼い主自身のストレスにもつながります。定期的な掃除をルーティン化することが、長期的な安心感をもたらします。

衛生性は安心の土台です。洗える、乾かせる、この二つが整っているだけでキャリー選びの満足度は大きく変わります。

三候補比較のフレーム:迷いを削る

選択肢が多いと決断できないのは自然なことです。そこで私は三候補まで絞り、基準で採点するようにしています。

- 基準例

- 安全

ロックの二重性、通気の有無 - 操作性

キャスターの音、バーの段数 - 衛生

丸洗い可能か、抗菌マットか - 重量

実際に持てる範囲か

- 安全

○×△で評価し、足りない部分は赤字で目立たせる。この視覚化で「どれを選ぶべきか」が直感的に見えてきます。

最後は利用場面を想像し、頭の中でシミュレーションすると自然に結論が出ます。

選択過多に陥らない工夫が大切です。三択に絞り、基準表で可視化すると、感覚に頼らず理性的に選べます。

次の章では、前述のサイズ・素材・操作性といった基準を踏まえたうえで、特に夏場に課題となる暑さ対策を掘り下げていきます。キャリーの構造に加え、外部環境への対応力が問われるのはこの部分だからです。

第3章|ペットキャリーを涼しくする方法:暑さ指数(WBGT)と冷却手順のタイムライン

真夏の陽射しの下、キャリーを抱えて歩くと、体感以上にペットが熱にさらされていることに気づかされます。

地面に近いほど熱はこもり、閉じた空間はあっという間に温室のようになる。

だからこそ、「計画」「当日運用」「安全な冷却」を三段階で考えることが欠かせません。

これは単なる知識ではなく、外出を成功に導くための設計図なのです。

計画はWBGTから:出発を決める前の指標

暑さの危険度を測るのに便利なのが暑さ指数(WBGT)です。

気温だけでなく、湿度や輻射熱も考慮するため、体感と近い精度で危険度を示してくれます。

- WBGTが高い日は、外出を避けるか時間帯をシフトする。

- 理想は早朝か日没後。アスファルトの路面は昼には50℃を超えることがあり、肉球を傷めるリスクもあります。

- 前日から天気予報や環境省の指標を確認し、計画に組み込む。

私は予定を立てるとき、まず「明日は涼しい時間に移動できるか」を最初にチェックします。この小さな手間が、当日の判断を冷静にしてくれます。

当日の判断に任せるとせっかく予定を組んだのだからと出かけてしまうことが多いです。前日に指標を確認しておくことで、リスクを避けやすくなります。

当日の暑熱マネジメント:待機・移動・休憩の工夫

出発が決まったら、次は現場での運用です。

- 待機中

日陰を探し、風の通る場所で立ち止まる。キャリー上部は日除けカバーで直射を防ぎつつ、側面は開放して通気を確保する。 - 移動中

できるだけ地表から離す。抱き上げたり、キャスターなら段差の少ないルートを選ぶ。 - 休憩時

こまめに短時間休憩を入れ、冷房の効いた室内や日陰でクールダウンさせる。

車での外出なら、停車中は必ずエアコンを継続。ほんの数分でも車内は急激に温度が上がり、命に関わる事態になります。私は車を停めるとき、必ず窓を少し開け、エアコンを効かせて待つ人を残すようにしています。

少しの時間だから大丈夫は危険です。数分の油断で車内は急上昇します。必ず一緒に行動するか、冷房を維持できる体制を整えましょう。

安全な冷却:保冷剤・冷感マットの正しい使い方

暑さ対策といえば保冷グッズ。けれど使い方を誤れば、低温障害や冷えすぎのリスクがあります。

- 直接当てない

保冷剤は必ずタオルに包み、皮膚に直に触れさせない。特にお腹や肉球は避ける。 - インターバル冷却

15~20分を目安に当て外し。呼吸が落ち着いたら一旦取り除き、様子を見て再度使用する。 - 段階的に冷やす

まず常温の水でタオルを濡らし、体を覆って気化熱で冷却。その後に保冷剤で血管の通る首や脇を冷やす。

私は移動中のバッグに小さなハンドファンを常備し、キャリーの小窓から風を送るようにしています。

強制的に冷やすよりも、空気を循環させる方が安心できる場面もあるからです。

冷やすこと自体より、どう冷やすかが重要です。段階的な冷却とこまめな観察で、トラブルは未然に防げます。

暑熱セットを外ポケットに常備する

準備が整っていても、現場で手間取れば意味がありません。

私はキャリーの外ポケットを暑熱セットの定位置としています。

- 携帯給水ボトル

- ハンドファン(充電済み)

- タオル2~3枚(濡らす用・拭き取り用)

- 予備マット

- 包んだ保冷剤

定位置が決まっていると、探す手間がなくなり、必要な時にすぐ取り出せます。行動経済学的に言えば、「選択の摩擦を減らす」設計。準備物を一つのポケットに集約するだけで、当日の安心感が変わります。

持ち物は置き場所を決めることで価値を発揮します。外ポケットは暑さ対策セットのホームにしてください。

タイムラインで考える:前日から当日までの行動

計画と当日の工夫を組み合わせ、行動を時間軸で整理するとさらに安心です。

- 前日

WBGTを確認し、涼しい時間を選ぶ。保冷剤を凍らせて準備。 - 出発2時間前

飲み水を冷やし、マットを乾燥させておく。 - 直前

外ポケットに暑熱セットを収納し、ファンの充電をチェック。 - 移動中

直射日光を避け、こまめに休憩。パンティングの様子を観察。 - 到着後

濡れタオルで拭き取り、清潔なマットに交換。

こうして具体的な手順をあらかじめ言語化しておくと、現場での判断がぶれにくくなります。

いつ、何をするかを前もって決めておくことで、緊張や焦りを抑えられます。行動を可視化すること自体が安全策になるのです。

炎天下の移動は、飼い主にとっても試練ですが、ペットにとってはさらに厳しい環境です。

しかし、計画・運用・冷却の三段階を押さえれば、外出は決して恐れるものではありません。

小さな習慣と工夫の積み重ねが、「暑さに負けない移動時間」を作り出してくれるのです。

第4章|ペットキャリーの持込ルール:JR・飛行機・商業施設の準備と段取り

移動の計画を立てるとき、多くの人が最後まで不安を拭えないのは「本当に持ち込めるのか」という点です。

駅の改札で足止めされるのではないか、空港でサイズを測られて断られるのではないか、商業施設で周囲の視線を浴びないか。

こうした不安は、情報の断片を寄せ集めただけでは解消されません。条件と段取りを体系的に理解し、前もって準備することが唯一の安心材料になります。

JRのルール:条件付きで「可」とされる現実

「ペットキャリーはJRで禁止?」と不安に思う方は多いでしょう。実際には条件を満たせば持ち込みは可能です。

- 対象

小犬・猫・小鳥などケースに収容できる小動物 - サイズ

タテ×ヨコ×高さの合計が120cm以内 - 重量

ケースと動物を合わせて10kg以内 - 料金

1ケースにつき手回り品料金290円(税込)

ただし、ケースから出さないことが大前提です。

改札や列車内で顔を出させる行為はマナー違反にあたります。

また、混雑時には駅員の判断で制限されることもあります。

私は過去に、ラッシュ時間を避けて午前中の空いた時間に乗車したところ、駅員とのやり取りもスムーズで、車内でも周囲から好意的な視線を受けました。準備と時間帯選びだけで、精神的な負担は大きく変わります。

JRの規定はシンプルですが、現場では混雑や安全を考慮して判断されます。『余裕を持った時間帯』を選ぶことが、最も効果的なリスク回避策です。

飛行機:受託手荷物として預けるのが基本

空の移動ではさらに条件が細かくなります。国内線では、一般的に客室内に犬猫を同伴することはできず、貨物室での輸送が原則です。

- ケージ

IATA(国際航空運送協会)が示す基準を満たす頑丈なキャリーが必要 - サイズ

動物が自然な姿勢で立ち、向きを変えられる内寸を確保する - 季節制限

短頭種犬は暑さに弱いため、夏季の預かりが停止される場合がある - 手続き

事前予約は必須。ANAは出発30分前まで、JALは40分前までにチェックインを完了。

(必ず最新の公式案内を確認。) - 料金

1ケージごとに定額料金(おおよそ6,000円台が目安)

私は空港で手続きの様子を観察したとき、同意書へのサインを求められる姿を何度も目にしました。そこには「万が一のリスクを理解したうえで預ける」という現実が表れています。だからこそ、必要性を吟味すること自体が責任ある選択と言えるでしょう。

航空輸送は便利ですが、環境が特殊です。夏季や体調不良のときは、移動を控えるという判断も立派な安全策です。

商業施設:探し方と確認のテンプレート

商業施設は一律のルールがないため、事前確認が不可欠です。

私は次のテンプレートを使うことが多いです。

- 公式サイトを調べるときの検索語 → 「施設名+ペット+キャリー」

- 電話で聞くときの質問例:

- 完全にキャリーから出さない前提で入場可能か

- サイズは3辺合計120cm以内、重量10kg以内だが問題ないか

- 飲食フロアなど立入禁止エリアはどこか

- 混雑時の利用制限はあるか

この手順で問い合わせをすると、相手も「配慮している飼い主だ」と受け取ってくれるのか、対応が柔らかくなるのを感じます。結果的に利用しやすい環境を得られるのです。

施設ごとに規定は違います。確認時に静音・消臭・扉固定を自ら伝えると、安心して受け入れてもらいやすいです。

段取り表:T-72/T-24/T-60/T-10のチェック

持ち込み条件を理解しても、当日の段取りが曖昧だと慌ててしまいます。

私はタイムラインを切って準備するようにしています。

- T-72(3日前)

公式サイトで最新規定を確認。サイズ計測と記録。 - T-24(前日)

キャリーを点検。ハンドルやロックの緩みを確認。補助ロックやカラビナを準備。 - T-60(出発60分前)

手回り品きっぷやチェックイン締切を再確認。水や保冷剤を用意。 - T-10(出発10分前)

扉を二重固定。外ポケットに必需品を収納。ストッパー動作を最終チェック。

こうして時間を区切っておくと、心理的負担が減り、落ち着いて行動できます。

段取りを時間軸に落とし込むと、準備が行動に変わります。『いつ、何をするか』を明文化することが、不安を確信に変える第一歩です。

よくあるトラブルとその対処

- 駅で「サイズが大きい」と言われた → サイズ票を提示。駅員が確認しやすい形で持参しておく。

- 飛行機のチェックインに遅れそう → 搭乗を無理にせず、便変更を検討。ペットを焦らせるより安全です。

- 施設内で鳴きやまない → 視界を布で遮る、静かな場所に移動する、落ち着いた瞬間にご褒美を与える。

ネガティブな体験談も耳にしますが、大半は「準備不足」や「時間に追われた行動」に起因しています。だからこそ、準備と余裕が何よりの対処法になります。

トラブルを完全に消すことはできません。ただし、備えと余裕があれば、トラブルを経験として消化することができますよ。

公共交通機関や施設利用は、ペットとの暮らしに欠かせない要素です。ルールを理解し、行動に落とし込むこと。それは単なる遵守ではなく、ペットを守る選択そのものになるのです。

第5章|「いつも一緒」を叶える選択肢へ

ここまで読み進めてくださった方は、きっと 「ペットキャリーをどう選び、どう使えば安全で快適に移動できるのか」 という答えを求めておられたはずです。

サイズの基準、素材の特性、暑さ対策、そして公共交通機関や施設でのルール。

ひとつひとつの段取りを確認してきた今、心の中で「では実際にどのキャリーを選ぶべきだろう」と問い直している方も少なくないでしょう。

そんな方へ、次の一歩を踏み出すための選択肢をそっとご紹介します。

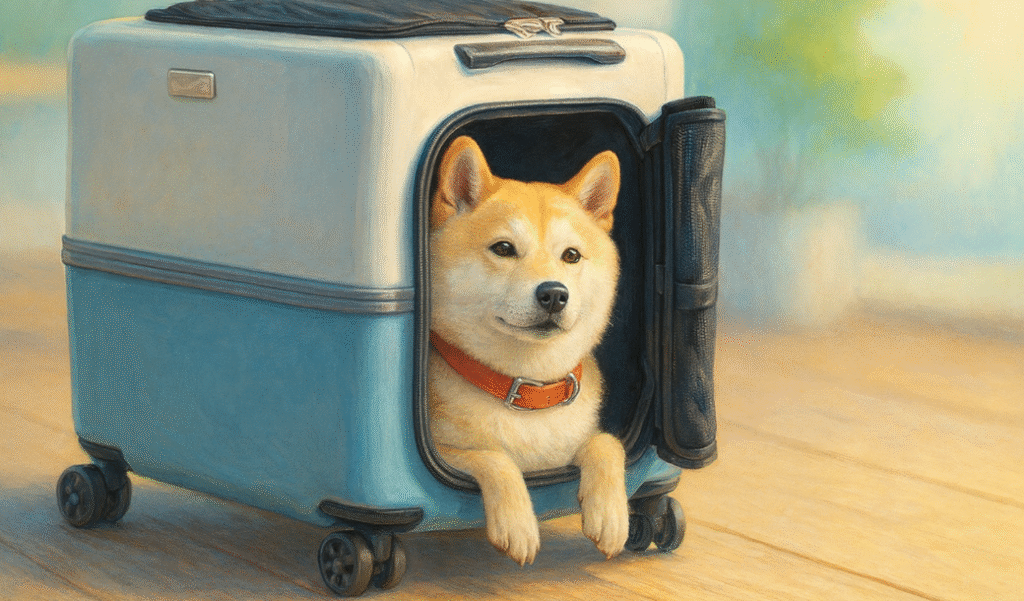

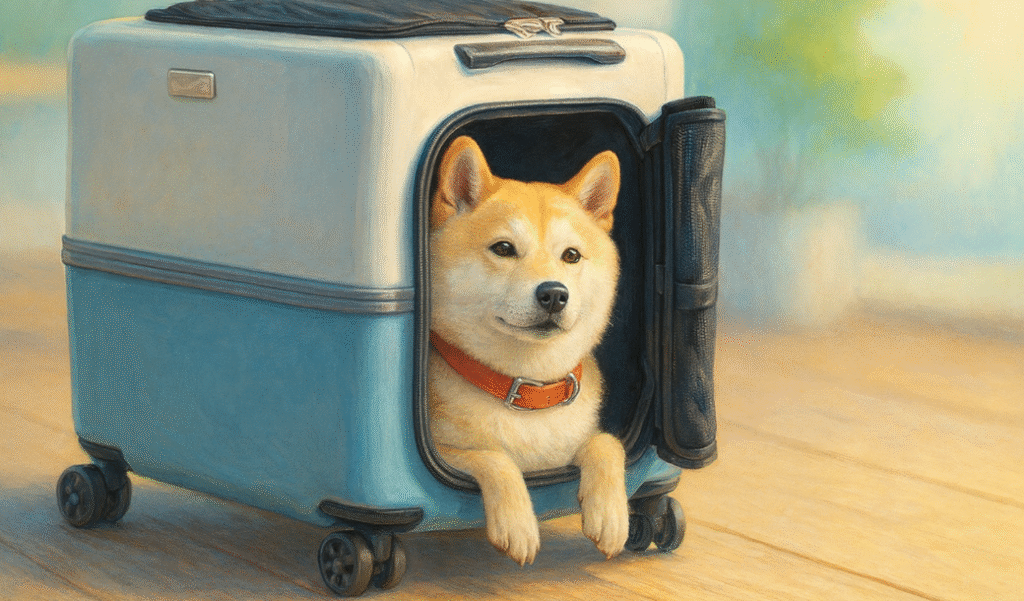

スーツケースメーカーが作った安心のペットキャリー

数あるキャリーの中でも、スーツケースづくりの技術を応用したものは、やはり安心感が違います。

頑丈でありながら軽やかに動かせること、キャスターやロックの仕組みに工夫があること、そして「人が移動するための快適性」をそのままペット用に落とし込んでいること。

この組み合わせが、飼い主とペットの双方にストレスの少ない移動体験を届けてくれるのです。

キャリーは安全で当たり前と思われがちですが、実際は小さな工夫の積み重ねが安心を生みます。人が旅を楽しむのと同じように、ペットにも移動の心地よさを用意してあげてくださいね。

公式サイトでしか分からない細部

- 実際のサイズ感(M/Lどちらが合うか)

- キャリーバーの高さ調整の幅

- キャスターのロック方法や操作感

- 抗菌マットやメッシュ扉の細部写真

こうした具体的な部分は、どうしても文字では伝えきれません。だからこそ、公式サイトで確認することが最も確実です。

最後は実物のイメージを掴むことが決め手になります。写真やスペック表で具体的に確認するだけで、不安は大きく減りますよ。

そっと背中を押す言葉

「ここまで準備してきたのだから、あとは具体的な一台を選ぶだけ」

そう思える段階に来ている方へ。

公式サイトには、写真やサイズ表、そして最新の仕様情報がまとまっています。

詳細はこちらから確認してみてください(ペットキャリーカテゴリでご確認いただけます)

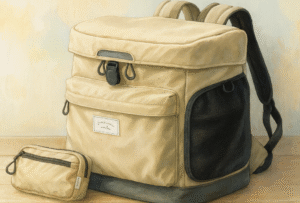

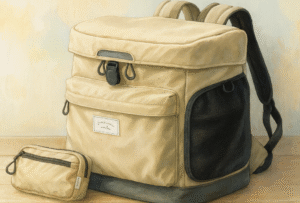

ペットリュックも気になっている方はこちらの記事もおすすめです。

皆様の次の行動をサポートする一助となれれば幸いです。無理に選ばなくても大丈夫。情報を見てこれは合いそうだと直感できたとき、それが最適な選択肢になります。

筆者からのご案内

本記事は、筆者が独自に行った調査や情報収集をもとに、筆者自身の主観的な評価や感想を交えて構成しております。そのため、記載の内容や見解はすべての方に当てはまるものではなく、また同様の結果を得ることやサービスをご利用いただけることを保証するものではございません。

情報の正確性・完全性・最新性については細心の注意を払っておりますが、内容を恒常的に保証するものではございません。

サービスや条件、仕様等は予告なく変更される場合がございますので、必ず公式サイトなどの一次情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

また、本記事の内容を参考にされたことにより生じたいかなる損害や不利益につきましても、筆者および本サイトは一切の責任を負いかねますことをあらかじめご了承いただけますと幸いです。

本記事は広告を含んでおりますが、いずれも読者の皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しております。

本記事はあくまで参考情報としてご活用いただき、必ず公式サイト等で情報をご確認のうえ、ご自身の判断で最終決定をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

大切な存在と安心して出かけるために、正しい知識と適切な準備を整えてください。小さな一歩が、かけがえのない時間を広げてくれます。

コメント