室内調理の匂いや油煙に悩んでいる方にとって、エアフードの口コミは導入を検討する上での貴重なヒントです。

実際の使用感や効果的な設置方法、サイズ感までを網羅し、暮らしを変えるための具体的な活用術をお届けします。

結論から言えば、適切な使い方と環境さえ整えれば、匂い残りやベタつきの軽減は十分に期待できます。

本記事には一部に広告を含む箇所がありますが、皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しております。

👇 すぐに公式サイトで商品や仕様、最新情報を確認したい方はこちらをクリックしてチェックしてみてください。

第1章|エアフード 口コミで見えてくる本当の悩みと期待値の整え方

エアフードとは何ですか?

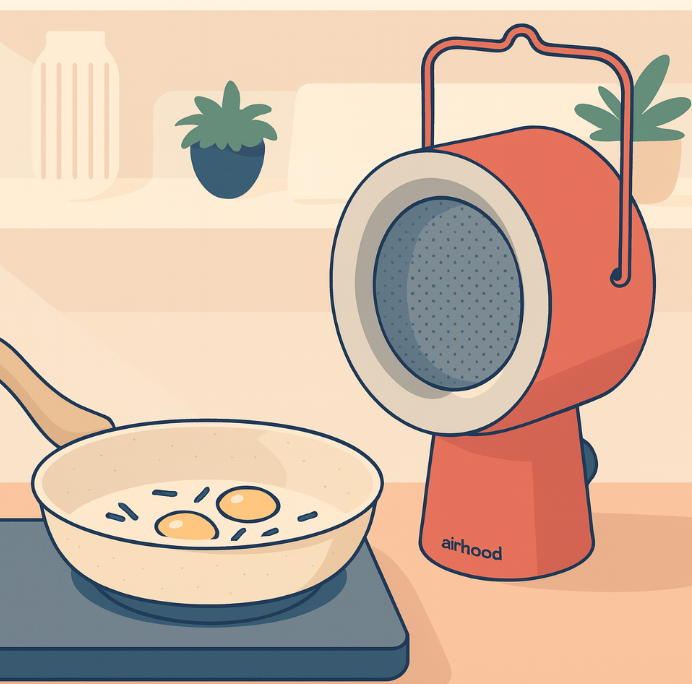

エアフードは卓上に置くポータブルレンジフードです。

吸気口で煙や匂いを吸い、オイルフィルター+活性炭フィルターの二層で油分と臭気を捕らえ、背面から空気を排出します。コンセント式はAC100–240V/50–60Hz/36Wで駆動します。

できることは、

- 油煙や調理臭の抑制

- 壁や家具への油汚れ付着を減らす

- 翌朝まで残る匂いの時間を短くする

できないことは、

- 完全無臭の保証

- 部屋全体の換気代替

この線引きを理解して使えば、満足度は大きく変わります。

道具はできることとできないことを知ったうえで選ぶのが大切です。

正しい期待値設定が、後悔を防ぐ最初の一歩になりますね。

匂いが残る理由は「油煙の拡散」と「付着」

料理をした翌朝、部屋にふわりと漂う残り香。その正体は、多くの場合油煙です。

加熱された食材から発生する油を含んだ微粒子は、空気の流れに乗って壁や天井、カーテンなどの表面に付着します。付着直後は気づきにくくても、時間が経つと酸化して独特の匂いを放ち始めます。

換気扇や窓開けでは完全に防ぎきれないため、発生源で吸い込むというアプローチが重要になります。

私が見てきた家庭でも、「匂いが出てから消す」より「匂いが出る瞬間に捕まえる」方が、体感的にも心理的にも負担が少ない傾向があります。

匂いは感覚だけでなく行動にも影響します。特に来客や家族イベント前は「やめておこう」と調理そのものを控える損失回避行動につながりやすいですね。

匂い残りは時間差攻撃のようなものです。発生して数時間後に強くなることもあります。だからこそ、油煙を発生源で抑える機器は、心理的にも「やっても大丈夫」という安心を生みますよ。

焼肉・炒め物は効果を体感しやすい

エアフードの口コミを分析すると、煙と匂いが強い料理ほど効果を感じやすい傾向がはっきり見えます。

特にホットプレートでの焼肉やステーキ。肉を置いた瞬間に白い煙が一気に立ち上がるあの瞬間こそ、匂い拡散のピークです。吸気口が近くにあれば、この濃い層を直接吸い込めます。

鍋料理やたこ焼きのように煙が少ないメニューでは、そもそも匂いの悩みが小さいためレビュー数は少なめですが、それも自然な結果です。つまり「煙の多い調理」こそ、この機器の真価を感じられる舞台と言えるでしょう。

煙のピークは調理開始直後です。このタイミングを狙って吸引できれば、体感的な効果は格段に上がります。私なら投入30秒前に強運転を始めるよう勧めます。

「うるさい?」の感じ方はシーンで変わる

運転音については、感じ方が分かれるポイントです。

最大風量時には「テレビの音が聞き取りにくい」と感じる人もいれば、「会話がある食卓なら気にならない」という声もあります。

これは吸引力とのトレードオフであり、物理的にも避けられない部分です。

対策としては、

- 食材投入直後:強モード

- 煙が落ち着いた中盤:中モード

- 仕上げや保温時:弱モード

このように切り替えるだけで、全体の騒音体験時間は大きく減らせます。

来客時には、静かに話したいタイミングで中以下に落とす運用も効果的です。

音は「長く聞き続ける」ことで負担感が増します。短時間に集中させる運転パターンは、性能と快適さを両立させる鍵になりますね。

掃除・メンテは続けられるが勝ち

ステンレス製のオイルフィルターは、洗って繰り返し使えます。活性炭フィルターはおよそ100時間が交換の目安で、最初から5枚付属しているため週2時間の使用なら1年近くもちます。匂いの抜けが悪くなったら交換サインです。

私の提案は、

- 調理直後にフィルターだけ外しておく(匂い源を先に除去)

- 洗浄は食器洗い機か中性洗剤でさっと

- 活性炭は匂いの体感で替える

メンテが簡単だと、調理イベントの頻度も自然に増えます。

面倒な手入れは結局使わなくなる原因です。片付けの第一歩を小さく設定することが、継続利用の秘訣ですよ。

可搬性と設置の初期摩擦を下げる

本体は高さ約33.5cm、幅約22cm、奥行き約14.2cm、重量約1.76kg。片手で持ち運べるため、棚からの出し入れも苦になりません。コードは約1.55mで背面に収納できます。これらの要素は、使い始めるまでの心理的ハードルを下げる役割を果たします。

私は、

- テーブルの定位置を決める

- 収納の定位置を決める

- 「出す→置く→使う→しまう」を60秒以内にする

この3つを整えることで、日常使いが一気に現実的になります。

設置場所と収納場所が決まっていると探す時間がゼロになります。小さな摩擦を減らすと、使う回数は自然に増えますよ。

第2章|今日からできる設置と運用のコツ(失敗しないHow-To)

煙の挙動をつかむ ― 最初の数分が勝負

ホットプレート調理で立ち上る煙は、調理開始直後が最も濃く拡散しやすいタイミングです。肉や魚を置いた瞬間、水分と脂が一気に気化し、白い油煙が勢いよく立ち昇ります。

この時に吸引できなかった煙は天井付近や部屋の奥まで広がり、数時間から翌朝まで匂いを残します。

私が推奨するのは、食材を置く30秒前にエアフードを強運転に切り替えることです。吸引の通り道を先に作っておくと、煙の流れが安定し、捕集率が高まります。

この事前準備は、小さな行動ですが、体感差は大きく変わります。

煙対策は「発生源で止める」が基本です。投入前の予備運転は、煙が拡散する前に吸い込むための助走のようなものですね。

置き方の三原則 ― 近接・正対・平行

設置位置は見た目以上に効果を左右します。

私が現場で案内する際は、この三原則を必ず伝えます。

- 近接:吸気口は発生源の縁から数センチ以内に寄せる。

- 正対:吸気面を煙の立ち上がる方向へまっすぐ向ける。

- 平行:ホットプレートの長辺と吸気面を平行にする。

この三点を押さえると、吸引範囲が安定し、取りこぼしが減ります。

スペースが限られる場合は、テーブルの角を活用し、L字配置にすると配膳もしやすくなります。

ほんの数センチの距離や角度の違いで捕集効率は変わります。まずは正しい位置で試し、その後細かく調整するといいですよ。

風の競合を断つ ― 窓・エアコン・扇風機

吸気の大敵は横風です。せっかくの煙の流れが乱れ、吸気口を素通りしてしまいます。

設置時は次の点を意識します。

- 窓は背面排気の延長線上に一方向だけ開ける。

- エアコンの吹き出しは吸気面に向けない。

- 扇風機やエアコン、開けた窓が作る横風はAirHoodの有効性を下げるため、近傍では使用・設置しない。

吸気面に風が直接当たらない配置にし、気流干渉を避ける。

これで煙が一貫して吸気方向へ流れ、効率が上がります。

横風は煙の進路を奪います。吸気口に向かう一本道をつくる意識が重要です。

AirHoodのサイズ感と人数配置の工夫

エアフードは高さ約33.5cm、幅約22cm、奥行き約14.2cm。

4人で食卓を囲む場合は、ホットプレートの短辺脇に配置し、その側には座らない席配置にすると動きやすくなります。

2人なら、テーブル中央寄りに置き、吸気面がプレートの中心線を跨ぐ位置が理想です。

私は設置位置をコースターサイズのマークで決めておくことを勧めます。毎回迷わず置けて準備が短縮できます。

設置位置を固定化すると心理的負担が減ります。料理のたびに位置を探す時間は意外と無駄ですよ。

強・中・弱の切り替え ― 工程別最適化

運転モードは段階的に使い分けます。

- 投入直後:強(ピークの煙を一気に吸う)

- 中盤:中(煙量が落ち着いたら静音寄りへ)

- 保温時:弱(匂い発生源を軽く押さえる)

この切り替えだけで、運転音の負担は大きく減ります。

会話やBGMを楽しみたい時は、中〜弱で十分です。

吸引は量よりタイミングです。煙が出る瞬間を狙えば、短時間でも効果は高いですね。

片付けの順番 ― 匂い源から断つ

片付けは順番が重要です。

- オイルフィルターを外す(匂いの親玉を先に除去)

- テーブルを拭く(油はねを広げない)

- 床を拭く(周辺だけでOK)

活性炭フィルターは匂い抜けが悪くなった時が交換のサインです。

私は日付より体感で判断する方が現実的だと感じます。

匂いは時間とともに広がります。発生源を先に処理するだけで、残りの片付けがぐっと楽になりますよ。

失敗しやすいパターンと修正例

- 離して置いた → 距離を拳一つ以内に。

- 横風で煙が逃げた → 風源を一方向に制限。

- 強モードを長時間 → ピークだけ強で、その後は中以下に。

- 片付けを後回し → フィルターだけでも先に外す。

こうした修正で、初回から満足度は大きく変わります。

最初から完璧を目指す必要はありません。1回ごとに一つ修正するだけで、使いこなし度は上がっていきますね。

タコパ・お家焼肉での配置テンプレ

- 焼肉:油の多い食材側に正対、投入直後は強。

- たこ焼き:湯気の出る穴列に合わせて近接設置。

- 鉄板焼き:野菜→肉の順で焼き、煙ピークを見極める。

このパターンを覚えておくと、どのメニューでも迷わず配置できます。

調理ごとに煙の出方は違います。ピークを読む習慣をつけると、吸引効率が自然と上がりますよ。

第3章|生活が軽くなる価値の見える化(心理×時間コスト)

指標を三つに絞る ― 頻度・掃除時間・印象

購入を「正解だった」と感じるかどうかは、意外なほどシンプルな三つの指標で測れます。

それが使用頻度・掃除時間・来客時の印象です。

- 頻度が高ければ、高いほど恩恵を受ける場面が増える。

- 掃除時間が短縮できれば、同じ一日でも「自由に使える時間」が増える。

- 来客前の空気に自信が持てれば、料理や会話に集中できる。

私は、この三軸を3段階評価にしてメモしておくことを勧めます。数字で見ると、漠然とした満足が理由を伴った納得に変わります。

価値を数値化すると「なんとなく良い」から「確かに良い」に変わります。後悔の可能性を減らすためにも、この視覚化はおすすめですよ。

使用頻度が上がると満足度は伸びやすい

エアフードの口コミを見ていると、頻繁に使う人ほど満足度が高い傾向があります。

週に一度以上ホットプレートを使う家庭では、掃除負担の減少や匂い残りの抑制が日常に組み込まれやすく、その効果を継続的に実感できます。

一方、年に数回しか出番がない場合は、「効果は感じるが、コストに見合うか」という迷いが残ることもあります。

私は「最初の1か月で3回以上使う計画」を立てることを提案します。

連続使用で設置や運転の流れが身体に染み込み、面倒さが薄れます。

人は習慣になると心理的ハードルが急に下がります。使い始めの数回を意識的に詰めることで、面倒だからやめるを防げます。

掃除時間の実額換算で見える価値

掃除は「ただの家事」ではありません。

時間という資源を消費する行為です。

例えば、焼肉後の床・テーブル・壁の拭き掃除に30分かかっていたとしましょう。

それが10分で済めば、月4回の利用で80分の節約。

この時間を自分の時給換算すれば、価値がはっきり見えてきます。

私が相談を受けた家庭では、この計算をして「思っていたより得している」と感じる人が多いです。

「お金で買えない時間」を守る道具としての視点が加わると、判断はより明確になります。

時間短縮は数字で見ると納得感が増します。見えない節約を見える化すると、導入後の価値をより深く実感できますよ。

来客前の不安は事前封じ込めで消す

来客前に慌てて窓を全開にしたり、強い芳香剤で匂いをごまかす。

そんな光景は珍しくありません。

しかし本質的な解決策は、匂いの発生源を減らすことです。

エアフードがあると、前日でも焼肉や炒め物を気兼ねなく作れます。

翌日に残る匂いが減れば、来客準備は掃除や飾り付けに集中できます。

この「余裕」が、もてなし全体の質を上げるのです。

匂いを封じ込められると、直前の慌ただしさが減ります。料理も会話も、心の余裕が味に出るものです。

「損失回避」と「習慣化」の心理フレーム

行動経済学では、人は利益よりも損失を避ける傾向が強いとされます。

室内焼肉を避けるのは、「匂いが残って嫌な思いをする」という損失回避行動です。

しかし、エアフードがあればこの理由は弱まり、行動が変わります。

習慣化のためには、摩擦を減らす工夫が効果的です。

私は次の三つを推奨します。

- 視覚トリガー:設置位置をマークして迷わない。

- 時間トリガー:調理30秒前に強運転を開始する。

- 終了トリガー:片付けはフィルターを外すことから始める。

この3つを繰り返すことで、面倒さが減り、自然に使用頻度が上がります。

習慣は摩擦の少なさで決まります。準備・運転・片付けの三つを短くすれば、長く使い続けられますよ。

AirHoodの効果を三つの軸で整理

エアフードの価値は、次の三軸で測ると明確になります。

- 快適:調理中の空気が軽く感じられ、翌朝の残り香が短くなる。

- 手間:床や家具の油はねが減り、掃除範囲と回数が縮まる。

- 印象:来客前でも匂いを気にせず料理できる安心感が生まれる。

この三つが揃えば、購入の満足度は高まりやすいです。

私はこれらをメモに残し、数か月後に見返すことを勧めます。

変化が実感できれば、それは確かな価値の証拠になります。

三つの軸は、単なる性能比較ではなく暮らしの変化を測る物差しです。効果を感じる瞬間を意識的に拾ってみてくださいね。

第4章|Q&Aで一気に解決(国・仕様・空気清浄機との違い)

AirHood どこの国? ― ブランドの背景と世界での立ち位置

AirHoodは、ヨーロッパ発のデザインコンセプトと、アジアの量産技術が融合したプロダクトです。企画・デザインは海外で行われ、製造は品質管理の整った拠点で一貫生産。

こうした国際的な分業体制は、見た目の美しさと実用性のバランスを両立させています。日本市場向けモデルは電圧や安全規格に適合し、日常使いの耐久性を確保しています。

私が感じる魅力は、この多国籍な背景が製品に厚みを与えていることです。単なる調理家電ではなく、世界中で通用するプロダクトデザインとして成立している。これは、長く使い続けたくなる理由のひとつになります。

ブランドの背景は性能以上に安心感を与えます。どこで設計され、どのような品質管理のもと作られているのかを知ることで、購入後の満足度は高まりやすいですよ。

AirHoodのサイズは? ― 扱いやすさと設置の自由度

数値で見ると、

- 高さ:約33.5cm

- 幅:約22cm

- 奥行:約14.2cm

- 重量:約1.76kg

- 電源コード:約1.55m(背面に収納可)

このコンパクトさは、設置と収納の自由度を大きく広げます。

実際、私はテーブルワゴンやカウンターの一角に常設しておくと、準備が数十秒で済むことを確認しました。持ち運びも片手で可能で、収納場所の選択肢が広いのも利点です。

ポイント:高さ40cm以内のスペースに収まるため、多くの家庭の食器棚や収納ラックにもそのまま入ります。

こうしたサイズ感は、使いたいときすぐ出せる習慣づくりにも直結します。

設置のしやすさは使用頻度を左右します。物理的なサイズが生活動線に馴染むかどうかを、購入前に必ずシミュレーションすると良いですね。

調理機器との相性 ― IH・ガス・ホットプレート

家庭で使われる調理機器は大きく3タイプに分かれます。それぞれ煙の流れ方や設置条件が違います。

- 卓上IH

熱源が安定しているため、煙は真上に立ちやすい。吸気口を近づけやすく、効率的に捕集できます。 - 卓上ガスコンロ

炎の揺れで煙が斜めに流れることがあります。窓やエアコンの風向きに注意し、吸気面にまっすぐ流れるよう配置する必要があります。 - ホットプレート

面積が広いので、長辺と吸気面を平行に配置。角寄せにして端から吸うことで、全体の煙を効率よく集められます。

私は、自宅のメイン調理スタイルに合わせて固定ポジションを決めることを勧めます。毎回位置を迷わず設置できると、心理的ハードルが一段下がります。

煙の流れは熱源の形状や調理器具によって変わります。日常で最も使う機器に合わせた配置を先に決めると、迷いがなくなりますよ。

よくある誤解と期待値の整え方

- 「置けば完全に無臭になる」

→ 完全無臭は現実的ではありません。ですが、残り香の時間を短縮し、空気の軽さを実感できるケースは多いです。 - 「空気清浄機の代わりになる」

→ 役割が異なります。エアフードは発生源対策、空気清浄機は空間対策です。 - 「強モードをずっと使えば良い」

→ 強は煙のピーク時に限定した方が効率的です。中〜弱への切り替えで快適さと効果のバランスを取れます。

これらを理解してから使い始めると、性能の捉え方が変わります。特に「無臭化」への過剰な期待は、後悔のもとになりやすいと感じます。

道具の効果は正しい使い方と適切な期待値がそろって初めて最大化されます。知ってから使うか、知らずに使うかで結果は大きく変わりますね。

第5章|次の一歩を軽やかに踏み出すために

ここまで読み進め、エアフードのある暮らしを頭の中で描いた方も多いはずです。

「実際に自分の家でも試してみたい」――そんな気持ちが芽生えた瞬間が、行動への転換点です。

この章では、スムーズに始められるように、購入までの流れを短くご案内します。

1分でできる導入準備

- 設置場所を決める(テーブル上かキッチンカウンターか)

- 収納スペースを確保する(高さ約33.5cm、幅22cm)

- 電源位置を確認(コード長は約1.55m)

この3つが決まれば、到着後すぐに使い始められます。

準備が整った状態で迎える初日は、きっと想像以上に快適です。

「始める前の準備時間」を短くすることが、継続利用のカギです。今のうちに置き場所と動線をイメージしておくといいですよ。

導入までのステップ

- 公式サイトにアクセス

最新モデルや付属品情報を確認できます。 - オプションやカラーを選ぶ

家具や空間の雰囲気に合わせて選ぶと、日常に溶け込みやすくなります。 - 注文と配送スケジュールの確認

在庫状況によっては数日で届くこともあります。

詳細は公式サイトで直接確認できます。

👇 こちらからチェックしてみてください

製品の仕様や納期はタイミングによって変わります。気になる方は公式サイトを早めに覗くのが安心ですね。

使い始めのおすすめシナリオ

- 週末のお家焼肉で初陣

- タコパや鉄板焼きなど、家族や友人が集まるシーン

- 平日の夜に軽く炒め物で試運転

最初の体験は「煙と匂いが減った」という実感を得やすい料理にすると、効果を体感しやすくなります。

最初の1回で「違う」と感じると、自然と出番が増えます。成功体験を作る料理から始めましょう。

最後に

ここまで読んでくださった方なら、エアフードの魅力と実力を十分理解しているはずです。

あとは一歩を踏み出すだけ。

その一歩が、日常の空気を変えるきっかけになります。

皆さまの次の行動をサポートする一助となれれば嬉しいです。迷っている時間も大切ですが、「試してみる」ことで見える景色は、もっと鮮やかになりますよ。

筆者からのご案内

本記事は、筆者が独自に行った調査や情報収集をもとに、筆者自身の主観的な評価や感想を交えて構成しております。そのため、記載の内容や見解はすべての方に当てはまるものではなく、また同様の結果を得ることやサービスをご利用いただけることを保証するものではございません。

情報の正確性・完全性・最新性については細心の注意を払っておりますが、内容を恒常的に保証するものではございません。

サービスや条件、仕様等は予告なく変更される場合がございますので、必ず公式サイトなどの一次情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

また、本記事の内容を参考にされたことにより生じたいかなる損害や不利益につきましても、筆者および本サイトは一切の責任を負いかねます。

本記事は広告を含んでおりますが、いずれも読者の皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しております。

本記事はあくまで参考情報としてご活用いただき、必ず公式サイト等で情報をご確認のうえ、ご自身の判断で最終決定をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

エアフードは、ただの調理補助器具ではなく、日常の空気を守るパートナーです。口コミや実体験をもとにした本記事が、皆さまの暮らしをより快適にする一歩につながれば幸いです。

コメント