ペットリュックは、単なる移動手段ではなく「安心を運ぶ小さな居場所」です。

安全基準やサイズ選び、慣らし方を理解すれば、通院や旅行、防災まで幅広く役立ちます。

本記事には一部に広告を含む箇所がありますが、皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しておりますので、お役立てください。

これからお伝えする内容を押さえれば、あなたとペットの外出はもっと快適で穏やかなものになるはずです。

続きを読み進めて、最適な一台を選ぶヒントを手にしてください。

第1章|ペットリュックの基本と選び方──安全・素材・サイズを最短で掴む

外に連れ出すとき、ペットリュックは単なるバッグ以上の存在になります。

飼い主にとっては両手を解放する道具であり、ペットにとっては「移動しながら安心できる小さな部屋」です。

だからこそ、選び方を誤ると、不安や不快を招き、せっかくの外出が苦い経験に変わってしまいます。

ここでは、安全・素材・サイズ・背負い心地の4つの視点から、ペットリュックをどう選ぶかを掘り下げます。

安全の必須条件を一気に確認する

ペットリュックを語るとき、まず外せないのが安全性です。

安全が揺らげば、ペットも人も落ち着けません。押さえるべき条件は次の通りです。

- 通気と温度管理

十分なメッシュ面積と風の通り道。夏は熱気を逃がし、冬は冷気を遮る構造があると理想です。 - 姿勢と空間

中で立つ・伏せる・方向転換が無理なくできる広さ。頭や背中が押しつけられない高さが必要です。 - 強度と耐荷重

ペット体重+余裕を見た設計。数kgの違いが耐久性に直結します。 - 飛び出し防止

内部リードやロック付きファスナーは必須。万一の飛び出し事故を防ぎます。 - 施錠・開口

外出先では、ペットが内側から押しても開かない仕掛けが安心です。

ある飼い主が「少し大きめを選んだのに、ファスナーを自分で押し開けて脱走しかけた」という話をしていました。

結果的にはロック構造のおかげで事なきを得たそうですが、安全設計は使うまで気づきにくい部分です。

選定時には必ず確認したいですね。

安全基準はあって当たり前に見えて、軽視されがちです。

特に飛び出し防止の有無は確認しましょう。

安全が確保されれば、飼い主の心の余裕にもつながります。

素材を理解する:底板・外装・クッションの適材適所

次に見るべきは素材です。同じペットリュックでも、底や外装、背面クッションで素材は異なります。素材の特性を知っておくと、耐久や快適性の見極めができます。

- 底板(ベルポーレンなど)

軽量で硬く、水分で歪みにくいのが特徴。型崩れを防ぎ、ペットが安定して過ごせます。 - 外装(ポリエステル・EVAなど)

ポリエステルは丈夫で日光や雨に強く、EVAは弾力があり衝撃を吸収します。屋外移動が多い人は撥水性や耐衝撃性を意識したいところです。 - 背面・ストラップ

通気性のあるメッシュ、肉厚パッドの有無は、人が長時間背負えるかどうかを左右します。

以前、外装が薄手の布素材のリュックを見かけました。

軽さは魅力でしたが、電車で壁にぶつかったときに形が大きくへこんでしまい、中のペットが不安そうにしていたのが印象に残っています。「軽さと強度のバランス」は素材選びの大切なポイントだと実感しました。

素材は見た目だけで判断せず、どの部位にどんな素材が使われているかを見てください。

底と外装、背面クッションの組み合わせが快適さを決めます。

サイズ計測のコツ:小型犬・中型犬・猫の内寸+余裕

リュック選びの失敗で多いのがサイズ感のずれです。

可愛いデザインに目を奪われても、内寸が合っていなければ意味がありません。

大切なのは「体のサイズ+余裕」。

小型犬(~5kg)

- 体長:約35cm

- 体高:約25~30cm

- 推奨リュック:体長+5〜10cmの長さ、高さは頭上に数cmの余裕

中型犬(~10kg)

- 体長:約45〜50cm

- 体高:約35〜40cm

- 推奨リュック:立って方向転換できる長さ(体長+数cm)、高さ40cm前後

猫(~5kg)

- 頭胴長:約45cm

- 体高:約23〜25cm

- 推奨リュック:体長よりやや長め、耳先まで余裕ある高さ

以前、猫を連れて引越しした方が「リュックが狭すぎて、中で方向転換できず鳴き続けてしまった」と話していました。その後、内寸に余裕があるモデルに買い替えたところ、静かに丸まって過ごせるようになったそうです。

数cmの余裕が安心感を左右するのだと感じさせられます。

採寸は曖昧にせず、必ずメジャーで測ってください。

体長・体高・胸囲の3つを押さえ、各辺に余裕を持たせるのが基本です。

三点支持で軽く背負う:腰・肩・胸の順で整える

リュックは人が背負う道具でもあります。

人が疲れれば使う頻度が下がり、結果としてペットも外に出られなくなります。

ここで効くのが三点支持です。

- ショルダー

肉厚で広めのベルトは肩への食い込みを防ぎます。 - チェスト

左右のベルトを繋ぎ、横ブレを抑えます。歩行時の安定に直結します。 - ウエスト

腰骨で重量を受けることで、肩への負担を大きく軽減します。

ある人は、腰ベルトのないモデルを選んで後悔したそうです。

「10分で肩が痛くなり、外出が億劫になった」とのことでした。

次に腰ベルト付きに変えたら「全く別物のように楽になった」と言います。

人の快適性はペットの快適性に直結する。これは覚えておきたい視点です。

三点支持は登山ザックでも定番の構造です。腰で支える意識を持てば、長時間でも疲れが溜まりにくくなります。

買う前10分チェック:5項目スコアで迷いを減らす

この章の最後に、選定を数字に落とす方法を紹介します。

迷ったときは、次の5項目を採点してみてください。

- 安全(通気・ロック・耐荷重)

- サイズ適合(内寸+余裕)

- 快適性(背面・パッド・底の安定)

- 運用性(重量・収納・折り畳み可否)

- デザイン(色・形)

各項目を5点満点で評価し、重みをつけて合計します。

- 通院重視なら「通気・開口操作」を優先。

- 旅行重視なら「収納・連携性」を重視。

- 防災重視なら「堅牢性・施錠性」を上位に。

点数化することで、感覚的な迷いが整理されます。

ある人は「数字にしたらデザインより安全を重視している自分に気づいた」と言っていました。

自分の価値基準を可視化することが、後悔の少ない選択につながります。

最後の決め手は自分の生活に合うかどうかです。

点数化は主観を整理する手段。

自分の優先順位を言葉にできれば、選択は自然に固まりますよ。

第2章|小型犬・中型犬・猫で変わるペットリュックの使いどころ

ペットリュックは「誰を運ぶのか」で、その役割も注意点も大きく変わります。

小型犬・中型犬・猫、それぞれの体格や性格に合わせた使い方を知っておくことで、外出の負担が驚くほど軽くなります。

さらに、公共交通や商業施設での一般的ルールを理解しておけば、周囲に配慮しつつ安心して行動できます。

ここでは3タイプのペットごとの運用法と外出先でのマナーを掘り下げます。

小型犬の運用術:日常移動と公共交通を軽やかに

小型犬はペットリュックとの相性が良いタイプです。

体重が軽いため、飼い主の負担が比較的少なく、短距離から長距離まで活用できます。

- 日常移動

散歩の延長としてカフェや買い物に立ち寄る際、ペットリュックは「休憩ベッド」としても役立ちます。

歩き疲れたときに少し休ませるだけで、犬の機嫌が大きく変わります。 - 公共交通

電車やバスを使う場合、混雑時間帯を避けると犬のストレスが軽減されます。

実際に、早朝や午後の空いている時間に移動させると、吠える頻度が減ったという話もあります。

膝上や足元に置くことで、周囲への配慮もしやすいです。 - 使い方のコツ

小型犬は飼い主の顔が見えると安心するため、前抱きスタイルも有効です。

お互いの視線が合うことで「近くにいる」という安心感が生まれます。

小型犬にとって、ペットリュックは移動道具であると同時に休憩場所にもなります。

短い距離でも安全に戻れる場所を持つことは犬にとって大きな安心です。

中型犬は用途限定で賢く:段差越え・短距離移動・加齢サポート

中型犬になると状況は変わります。体重や体長の関係で、長時間リュックに収めるのは現実的ではありません。

ここでは「ピンポイントで使う」意識が大切です。

- 段差越え

駅の階段や混雑した交差点など、人が多くて歩かせにくい場面では、一時的に背負うと安全に移動できます。 - 短距離移動

動物病院への数分の移動など、限定的な距離であればペットリュックが非常に有効です。床面が広く安定感のあるモデルを選ぶと、中で犬が落ち着きやすくなります。 - 加齢サポート

シニア犬は足腰が弱りやすく、途中で歩けなくなることもあります。そうしたときにリュックで少し休ませると、散歩をあきらめずに続けられます。

中型犬は「全行程を背負う」のではなく、「必要な場面だけ」の使い方が合っています。

中型犬にリュックを長時間使うのは難しい場合が多いです。

段差や短距離など、限定シーンでの補助と割り切ると負担が減ります。

猫のストレスを下げる:視界と音のコントロール

猫の場合、リュックは単なる移動手段ではなく「安全な隠れ場所」としての役割が強くなります。

ただし、猫は音や視覚刺激に敏感なため、設計と使い方に工夫が必要です。

- 視界の調整

メッシュ窓が多いリュックは通気には優れますが、猫にとっては「見えすぎて落ち着かない」ことがあります。

布をかけて目隠しできる仕様だと安心しやすいです。 - 音ストレスの軽減

電車や病院の待合室などでは、音の刺激が大きなストレスになります。

静かな時間帯を選んで移動するだけでも、猫の不安は大幅に下がります。 - 通院や引越しでの工夫

ある人は、引越し当日にリュックの外側を毛布で覆い、視界を遮ったところ、猫が大人しく過ごせたと話していました。

「見えすぎない環境」が猫には落ち着きを与えるのです。

猫にとってリュックは動く巣のような存在です。

視界や音を調整して、刺激を減らしてあげることが安心への近道です。

公共交通の共通ルールを掴む

公共交通を使う際には、共通したルールがあります。

多くの鉄道や私鉄では以下が基本条件です。

- ペットの体をすべてケースの中に入れ、外に出ないようにする

- サイズは三辺合計120cm以内

- 重量はケース+動物で10kg以内

鉄道会社によって細部は異なりますが、「事前に公式情報を確認する」ことが何より確実です。

高速バスや航空機ではさらに制約が厳しくなるため、利用前のチェックは欠かせません。

公共交通でのルールは細かく見れば事業者ごとに違います。

出発前に必ず最新の条件を確認してください。

それがトラブル回避の第一歩です。

商業施設・カフェでの基本マナーを押さえる

大型商業施設やカフェでは、ペットリュックを使う際のマナーが求められます。

- 商業施設

全面不可の施設もあれば、ペットショップ併設フロアのみ可とする施設もあります。指定ルートや専用エレベーターを設けている場合もあるため、ルールを事前に確認しておくと安心です。 - カフェ

屋外テラス席でのみ利用可能な店舗が多いです。店内に入れる例はごく一部で、基本は不可と考えましょう。 - 共通マナー

- ペットを椅子やテーブルに直接乗せない

- 長時間の滞在を避ける

- 無駄吠えを防ぐ

特に「臭いや抜け毛で周囲に迷惑をかけた」という声は少なくありません。

短時間で切り上げる意識が、周囲との摩擦を防ぎます。

マナーを守ることは、自分とペットだけでなく、後から利用する人のためにも重要です。

周囲に安心してもらえると、次の利用もスムーズになりますね。

旅行・カフェ・災害のTo-Doで想定外を減らす

最後に、代表的なシーン別のチェックリストを挙げます。

- 旅行

水・おやつ・敷物・排泄袋。休憩スポットを事前に確認。 - カフェ

短時間利用を前提に。扉の開閉は静かに。 - 災害

迷子札・証明書コピー・非常食・排泄用品。リュックを「安心の居場所」として普段から慣らしておく。

想定外は、準備不足から生まれることが多いです。

チェックリストを先に整えておけば、余裕を持った行動ができます。

旅行や災害のような非日常では、リュックは安全基地になります。

普段から準備しておけば、いざというときの安心が大きく違いますよ。

第3章|ペットリュックに慣れるトレーニングと快適化ハック

ペットリュックを買ったものの、「うちの子が全然入ってくれない」「扉を閉めた途端に鳴き止まない」──

そんな声は珍しくありません。道具がどれほど優れていても、ペットが拒否感を抱けば宝の持ち腐れです。

ここで大切なのは、段階的に慣らすことと、小さな成功体験を積み重ねること。

それは行動経済学でいう「ナッジ」にも似ていて、無理に押し込むのではなく、自然に「入るのが当たり前」という習慣を形づくるアプローチです。

5ステップで嫌いを平気に変える

慣れの基本は段階的な学習です。一気に外へ連れ出すのではなく、「置く」から始めることが重要です。

- 置く

まずは生活空間にリュックを開けたまま置きます。

お気に入りの毛布やおもちゃを入れると、自然に中へ入っていきます。 - 入る

自発的に入った瞬間に、すぐ褒める。おやつを渡す。

この即時報酬が良い場所の印象を植えつけます。 - 閉める

扉を短時間だけ閉めてみる。最初は数秒から。落ち着いていればすぐ開ける。

この繰り返しで「閉じても大丈夫」と学習します。 - 背負う

室内で数分背負って歩く。

その後、近所を短時間散歩。帰宅後はおやつや遊びでポジティブな体験にします。 - 外へ

静かな時間帯を選び、短距離の外出。

達成できたらすぐ褒める。時間を少しずつ延ばします。

この流れを丁寧に踏むと、多くの子が「入る=良いこと」と覚えてくれます。

ステップを一気に飛ばすと失敗しやすくなります。

小さな段階で区切り、達成ごとに褒めてあげるのが習慣化の鍵です。

ごほうび・匂い・敷物の安心アンカー

リュックを巣として認識させるには、五感に訴える工夫が有効です。

- ごほうび

入った瞬間に与える。閉じている間にも小さなおやつを渡し続ける。 - 匂い

自分のにおいが染みついた毛布を入れる。見知らぬ環境でも安心できる材料になります。 - 敷物

床に適度な厚みを加えると安定感が増し、中でリラックスしやすくなります。

「リュック=心地よい空間」という関連付けができると、外出がぐっと楽になります。

匂いと触感はペットにとって大きな意味を持ちます。

人が感じる以上に、安心材料になっていることを意識してください。

季節ごとの快適化ハック

外出は季節によって快適さが大きく変わります。

- 夏

通気の良い方向を風上に向ける。

底面に保冷剤を仕込み、直接触れないよう布で覆う。

移動は朝夕の涼しい時間帯を選ぶ。 - 冬

底や側面のポケットにカイロを仕込む。

ただし低温やけど防止のため布で包むことが前提。

風の通りを少し抑えると快適性が増します。 - 雨

レインカバーを準備。

帰宅後は毛を拭き取り、リュックは毛→拭き→陰干しの順で乾燥させます。

小さな工夫が、ペットの表情を穏やかにします。

季節対応は短時間利用を前提にしてください。

とくに夏はほんの数分の判断が命綱になることもあります。

鳴き・不安・酔いへの一般的な対応

慣らしの途中で、うまくいかない場面もあります。

- 鳴き声

難易度を下げ、滞在時間を短くする。再び小さな成功体験からやり直します。 - 不安行動

視界を布で覆い、人の声を届かせる。安心できる音と匂いが落ち着きを誘います。 - 酔いやすさ

満腹・空腹のどちらも避け、短距離→休憩→短距離の繰り返しで慣らす。

一度不快な経験をした子は記憶に残しやすいため、安心できた回数を増やす意識が必要です。

不安や鳴き声は失敗ではなくサインです。

読み取って小さな一歩に戻すことが、信頼を損ねないために大切です。

人の疲労をためない装着ルール

飼い主の快適さも無視できません。

疲れると利用頻度が落ち、結果としてペットも外へ出られなくなります。

- 装着順

背面を密着させ、腰ベルト→肩ベルト→胸ベルトの順に調整する。 - 姿勢

腰を反らせすぎず、歩幅を半歩狭めると安定します。 - 微調整

10分ごとに肩の位置を動かす。食い込みを防ぎ、コリをためにくくします。

この少しの工夫が、長時間の移動を可能にします。

三点支持を意識するだけで疲労度は大きく変わります。

自分が楽であれば、その分ペットも安心できるのです。

防災時の役割:リュックは同行避難の要

災害時、ペットリュックは単なる道具以上の意味を持ちます。

- 基本方針

避難時は可能な限り一緒に連れていく。

人と動物の区画は分かれることが多いため、キャリーやリュックは必須です。 - 推奨仕様

堅牢性・施錠性・通気性・目隠しのバランスが重要。

雨や排泄対策として防水・防汚の工夫も欠かせません。 - 備蓄リスト

フード・水・薬・排泄用品・迷子札・証明書。

普段からリュックを「安全基地」として慣らしておくことが安心につながります。

ある自治体では「キャリーに入れないペットは避難所で受け入れが難しい」というガイドラインを示しています。

日常のトレーニングがそのまま非常時の命綱になるのです。

防災では、平時の慣れがそのまま生死を分けることもあります。

普段からここに入るのは安心という学習を重ねておきましょう。

第4章|購入前チェック&手入れ──長く清潔に使うことで価値が続く

ペットリュックは一度買えば終わりではありません。

購入前の選び方と購入後の維持の仕方の両輪があってこそ、ペットにとっても飼い主にとっても快適な「相棒」となります。

ここでは意思決定を後押しする比較フレームと、長く清潔に保つための手入れの知恵を整理します。

重要度ウェイトで比べる:自分基準の採点表を持つ

候補が並ぶと、どれも魅力的に見えて迷います。

そんなときは重要度を数値化することが役立ちます。

- 安全性(×3)

- サイズ適合(×3)

- 快適性(×2)

- 運用性(×1.5)

- デザイン(×1)

各項目を5点満点で採点し、重みを掛け合わせます。

例えば、通院中心の人は「通気・操作性」を、旅行が多い人は「収納・連携」を重視するとよいでしょう。

数値にすることで「どこに価値を置いているか」がはっきりし、選択後の後悔も減ります。

点数化は主観を整理する手段です。

迷いが減ることで、これで良かったと納得して選べるのが最大の効果ですよ。

合う/合わないを判定:体格×性格×シーンで見る

選定の際に忘れがちなのが、「性格」と「使う場面」です。

体格だけで決めると、思わぬ不一致が生まれます。

- 体格

小型犬は軽快さ、中型犬は床面幅、猫は高さと視界の調整が鍵。 - 性格

好奇心旺盛な子は前面メッシュを好み、臆病な子は目隠しできる構造が安心。 - シーン

通院・旅行・災害など、用途ごとに「これだけは譲れない」要件を書き出す。

この3点を同時に満たすかどうかが判断の基準になります。

体格に合っていても性格に合わなければ、結局使わなくなることもあります。

誰とどこへをセットで考えると、使わなくなるリスクを減らせます。

体格・性格・シーン、この三面で見る習慣を持ちましょう。

よくある失敗と回避策を言語化する

購入者の失敗談から学べることは多いです。

典型的な失敗を事前に言葉にしておけば、同じ落とし穴に落ちにくくなります。

- 内寸が足りなかった

→ 体長+余裕を忘れず計測する - 通気不足だった

→ メッシュ面が複数あるか確認 - 肩が痛い

→ チェスト・腰ベルトの有無を条件化 - 収納が足りない

→ 前面・側面ポケットの容量を事前に把握 - 重い

→ 素材とポケットの使い方を精査

ネガティブな口コミの多くは「確認不足」に由来しています。

チェックリストを持つだけで安心度は格段に高まります。

失敗は準備不足から生まれることがほとんどです。

これだけは避けたいを明文化すると、選択が格段にスムーズになりますね。

手入れ・消臭・乾燥・保管の基本ルーティン

買った後に差がつくのが手入れです。

リュックは使うほど毛や匂いが溜まります。定期的なメンテナンスを習慣化しましょう。

- 使用後のルーティン

毛を取る → 中性洗剤で拭く → 陰干しで乾燥。 - 洗浄

布地タイプは洗濯表示を確認。ネット使用で弱水流が基本。樹脂や金具は布で拭く。 - 乾燥

直射日光を避け、風通しの良い日陰で完全乾燥。内部までしっかり乾かす。 - 消臭

ペット用の低刺激消臭ミストを軽く噴霧。香りは控えめに。 - 保管

完全乾燥させ、不織布カバーで覆い、乾燥剤を入れて収納。型崩れ防止には中に布や紙を詰める。

日常的な少しの手間で「清潔感」と「長持ち」が得られます。

清潔な環境はペットにとっても安心感につながります。

毛や匂いを残さないことは、衛生以上に心理的なメリットも大きいのです。

修理・交換のサインを見逃さない

長く使えば、劣化は避けられません。安全のためには交換のタイミングを見極める必要があります。

- ファスナー

噛み合わせ不良や開きやすさ → 滑りを改善できなければ交換 - バックル

割れ・緩み → 応急修理は危険。早めの置換を - ベルト

ほつれ・パッドのへたり → 縫い直しや補強で延命可能 - 底

たわみや歪み → 芯材交換か、上位モデルへの買い替え

ペットの体重増加や用途変更も買い替えのサインです。

以前は小型犬サイズで足りても、成長や加齢で状況は変わります。

劣化をまだ使えると見過ごすと事故につながりかねません。定期的に点検し、無理に延命しない決断も大切です。

10項目チェックリストで最終確認

最後に、購入直前や使用開始前に✓を入れてほしい項目です。

- 通気ルートが2面以上ある

- 内寸は体長+余裕がある

- 底はフラットで安定

- 飛び出し防止リードあり

- 内側から開けにくいロック構造

- 肩ベルトが肉厚で、胸・腰ベルトあり

- 前面・側面にポケットがある

- 重さが運用に耐えられる

- 開閉が静かでスムーズ

- 手入れと収納のイメージができる

最後に自分の生活に合うかどうかを確認してください。

条件に合えば、それはすでにあなたとペットにとって最適な一台ですよ。

第5章|ここまで読んでくださった方へ──次の一歩を支える選択肢

ここまでペットリュックの基準、使い分け、慣らし方、そして維持の工夫を丁寧に見てきました。

もし、この記事を最後まで読み進めてくださった方の中に、

- 「安心できる基準に沿ったリュックを探している」

- 「旅行や通院、防災でも頼れる一台を求めている」

そんな想いを抱いた方がいらっしゃるなら、次の一歩を踏み出すためにおすすめしたい商品があります。

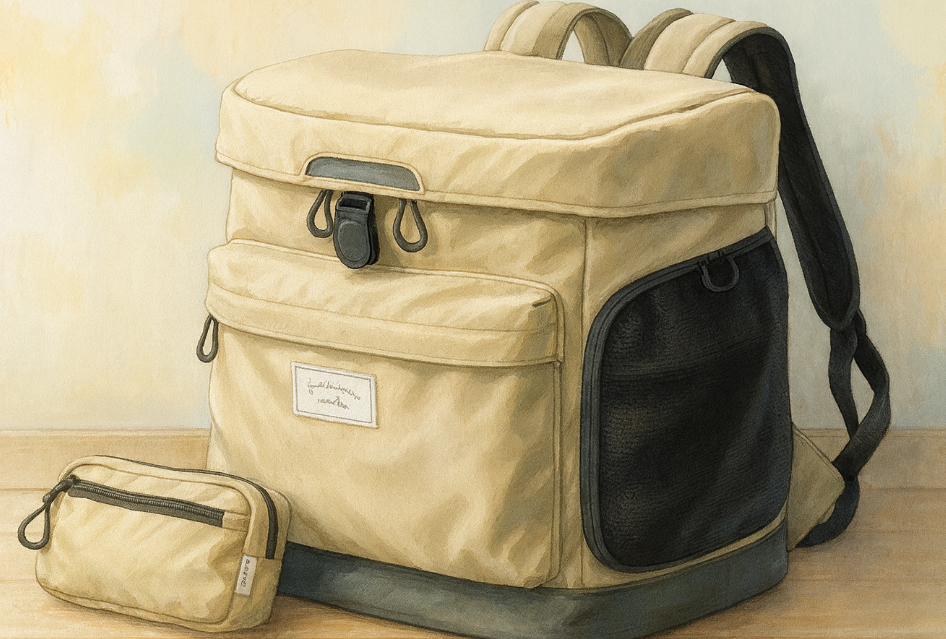

PETiCO(ペチコ)ペットリュックという選択

このリュックは、

- 両サイドが通気性の高いメッシュ構造

- 底面ポケットに保冷剤やカイロを仕込めるオールシーズン対応

- 厚みのあるショルダーベルトで長時間でも疲れにくい設計

- 安全ロックファスナーや飛び出し防止リードを備えた安心仕様

など、これまでの章で触れてきた選定基準をしっかり押さえている点が特長です。

加えて、大容量ポケットやキャリーバーループといった「使う人のストレスを減らす工夫」も随所に見られます。

「買ってみたけど結局使わなくなった…」という失敗を避けたい方にとって、具体的な安心材料になるはずです。

安全・快適・人への配慮。

この三点を揃えたモデルはそう多くありません。

条件に合う方には、一度検討してみる価値があると思います。

次の行動を支えるご紹介

公式サイトでは写真や仕様が詳しく掲載されています。

実際のサイズ感や細部の設計を確認することで、自分とペットの生活に合うかどうかがより具体的にイメージできるでしょう。

▼ 詳細は公式サイトでご覧いただけます(ペットキャリーカテゴリからご確認ください)

ペットキャリーも気になっている方はこちらの記事もぜひ確認してみてください。

筆者からのご案内

本記事は、筆者が独自に行った調査や情報収集をもとに、筆者自身の主観的な評価や感想を交えて構成しております。そのため、記載の内容や見解はすべての方に当てはまるものではなく、また同様の結果を得ることやサービスをご利用いただけることを保証するものではございません。

情報の正確性・完全性・最新性については細心の注意を払っておりますが、内容を恒常的に保証するものではございません。

サービスや条件、仕様等は予告なく変更される場合がございますので、必ず公式サイトなどの一次情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

また、本記事の内容を参考にされたことにより生じたいかなる損害や不利益につきましても、筆者および本サイトは一切の責任を負いかねますことをあらかじめご了承いただけますと幸いです。

本記事は広告を含んでおりますが、いずれも読者の皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しております。

本記事はあくまで参考情報としてご活用いただき、必ず公式サイト等で情報をご確認のうえ、ご自身の判断で最終決定をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

出典:

環境省|人とペットの災害対策ガイドライン(一般飼い主編・PDF)

環境省|飼養施設の広さ等に関する基準(サイズ・環境の考え方・PDF)

JR東日本|動物をケースに入れて持ち込む条件

JAL 国内線|ペット受託条件・料金・注意点

IATA|クレート寸法の国際基準(PDF)

ここまで学んできた基準を思い返しながら、公式サイトの仕様を見比べると納得感が違います。皆様の次の行動をサポートする一助となれれば嬉しいですね。

コメント