旅の荷造りを、もっと快適でスマートな時間に変えませんか。

トラベルオーガナイザーは、荷物の整理を効率化し、旅先での探し物の時間を減らしてくれる心強いパートナーです。この記事では、使い方の実例から「いらない」と判断する基準、素材ごとの選び方までを体系的に解説します。

本記事には一部に広告を含む箇所がありますが、皆さまの追加的な情報収集およびご判断の一助となることを目的に掲載しておりますので、お役立てください。

第1章|トラベルオーガナイザーとは:意味・種類・効果を最短整理

用途と存在意義を掘り下げる

旅行前夜。ベッドの上に広げた荷物を前に、どう詰めるかを迷った経験は、多くの人にあるでしょう。

トラベルオーガナイザーは、その迷いを解きほぐすための道具です。

用途別に持ち物を整理し、収納効率と取り出しやすさを同時に高める。

これが最大の役割です。スーツケースの中を小さな部屋に分けるように仕切り、バックパックにも定位置を作ります。結果として、旅の序盤から終わりまで「探し物のストレス」から解放されます。

旅は移動だけでなく、準備と片付けの時間も含めて体験です。整理のしやすさは、旅全体の満足度に直結しますね。

主な種類と使い分け

オーガナイザーと一口に言っても、その姿はさまざまです。

- パッキングキューブ(衣類用)

ファスナー付き袋状ケース。衣類やタオルをまとめ、サイズをそろえることでスーツケース内のデッドスペースを減らします。 - トラベルポーチ(洗面・小物用)

散らばりやすい小物をまとめます。フック付きなら、ホテルのバスルームに吊るして使うことも可能。 - ケーブルオーガナイザー(電子アクセサリ用)

モバイルバッテリーやケーブル類を一か所に集め、絡まりや破損を防ぎます。仕切りやゴムバンドで固定できる仕様が多いです。

サイズの目安

| サイズ | 目安容量 | 主な用途 |

| S | 2〜4L | 下着・靴下・小物 |

| M | 5〜7L | Tシャツ・軽衣類 |

| L | 8〜12L | 厚手衣類・パジャマ |

種類は用途から逆算して選びます。全部を揃える必要はなく、まず1〜2種類から試すと無駄がありませんよ。

素材ごとの特性と選び方の感覚

素材は性能や触感に直結します。

- ナイロン

軽量で摩耗や引き裂きに強く、長持ちします。撥水加工されている製品が多く、急な雨でも安心です。 - ポリエステル

シワになりにくく速乾性が高いのが特徴。紫外線に強く、屋外使用や長期旅に向きます。 - TPU(熱可塑性ポリウレタン)

高い防水性と耐衝撃性を備え、柔らかく中身を守ります。通気性はありませんが、液体物やガジェットの収納に安心感があります。 - メッシュ

通気性と視認性が抜群。湿気を逃がし、中身が見える利点がありますが、防水性は低めです。 - 天然コルク

軽量かつ摩擦や水濡れに強く、再生可能な環境配慮素材。柔らかい手触りで傷が目立ちにくい点も魅力です。

素材選びは「どんな物を守りたいか」で決めると失敗しません。ガジェットなら防水性、衣類なら通気性と軽さを優先しましょう。

行動科学から見たメリット

定位置化の効果

同じ場所に同じ物を入れる習慣は、探す時間を減らします。これにより、支度のスピードが上がり、朝の慌ただしさが和らぎます。

実行意図の活用

「ホテルに着いたらまず充電ケーブルを設置する」といった具体的行動をあらかじめ決めておくことで、行動の抜け漏れを防ぎます。

紛失リスクの低減

透明窓やメッシュで中身が見える設計は、物の所在を一目で把握でき、取り違えや置き忘れを防ぎます。

仕組み化された整理は「判断疲れ」を減らします。旅先では判断力を行動や楽しみに使える方が豊かですよね。

デメリットとその対策

- 重量・容積の増加

ポーチ自体の重さや厚みが加わります。必要な分だけに絞るのが賢明です。 - 過剰な仕分けによる手間

袋の数が増えると、かえって取り出しが面倒になることも。目的別に優先順位をつけましょう。 - 代替手段で十分なケースもある

短期旅行や荷物が少ない場合、ジップ袋や巾着袋で事足ります。

対策のヒント

- 旅のたびに「使わなかったポーチ」を記録し、次回は外す。

- 必要最小限から始め、必要に応じて追加する。

デメリットも含めて把握すると、選択に納得感が生まれます。最終的には、自分の旅のスタイルと負担のバランスですね。

こうした整理術は、単なる収納の話ではなく、旅そのものを快適にするための投資です。

持ち物の整理は、心の余白を作る作業でもあります。

次の章では、このオーガナイザーをどう活用すれば、その効果を最大限に引き出せるのかを具体的に掘り下げていきます。

第2章|トラベルオーガナイザーの使い方:シーン別の実務フロー

二つの基本戦略を選ぶ

旅支度の成否は、荷物の並べ方で決まると言っても過言ではありません。

トラベルオーガナイザーを活用する際の戦略は、大きく日別セット方式とカテゴリ方式に分けられます。

日別セット方式は、1日分の衣類と必要な小物をひとまとめにするやり方です。朝になったら袋をひとつ開けるだけで、その日の準備が完結します。迷いがなく、時差や疲労で判断力が鈍っているときにも安心です。反面、天候や予定の変更があると組み替えが必要になり、柔軟性では劣ります。

カテゴリ方式は、衣類、下着、ガジェットなど用途別にまとめる方法です。同じ種類の物を圧縮して収納でき、空間効率に優れます。ただし、着替えの際に複数の袋を開ける必要があり、滞在先で広げる手間は増えます。

旅の性質や自分の性格に合わせ、どちらか、またはハイブリッド運用を選ぶと良いでしょう。たとえば衣類はカテゴリ方式、小物は日別セット、といった組み合わせです。

荷造りは、自分の行動パターンを鏡のように映します。朝の支度を最小化したいなら日別方式、荷物を少なくまとめたいならカテゴリ方式が向きますね。

ゾーニングの原則(頻度×重量×安全性)

トラベルオーガナイザーを活かす鍵は、使う頻度と重量、そして安全性を軸にしたゾーニングです。

- 高頻度の物

上層や手前に配置。パスポートやスマホ、筆記用具など、すぐに使うものは一動作で取り出せる位置に。 - 低頻度の物

奥や底に配置。予備の衣類や土産物はここへ。 - 重量バランス

キャリーケースでは車輪側に重い物を入れ、移動時の安定感を確保。

バックパックなら背面寄り上部が基本です。 - 安全性

液体やバッテリー類は規制や安全基準を考慮し、分けて収納します。

保安検査のシーンを事前にシミュレーションすると安心です。

荷物の配置は「取り出す場面を先に想像すること」がコツです。特に空港や移動中の手間を減らすには、頻度の高い物を視界に置く配置が効きますよ。

ガジェット類の整理と管理

旅に持ち出すガジェットは、絡まりやすく、失いやすいものです。

- ケーブルの巻き方

8の字巻きでねじれを防ぎ、絡まりを抑えます。 - ラベリング

用途や機器名を書いたタグやシールで識別し、取り違えを防ぎます。 - 短尺化と集約

必要最低限の長さのケーブルと、複数端子に対応したマルチケーブルを用意。

急速充電器はポート数の多いものを1台持つと効率的です。 - 定位置化

滞在先では充電ステーションを決め、毎晩そこに戻すルールにします。

ガジェット収納は「減らす」「固定する」「見える化する」が鉄則です。コード1本を探す時間も、旅では大きなロスになりますね。

衛生動線とランドリー管理

清潔ゾーンと使用済みゾーンを分けるだけで、旅の快適度は大きく変わります。

- 防水ポーチの活用

濡れた水着や汗を含んだ衣類は、防水ポーチに即隔離。 - 通気ネットの併用

湿気を逃がしつつ、他の荷物に影響を与えない仕切り袋を活用。 - ホテルでの配置ルール

ランドリーポーチはクローゼット下段、翌日着る衣類は上段など、場所を固定します。

こうした仕組みを作ると、帰宅後は袋ごと洗濯機に入れるだけ。後処理が劇的に楽になります。

汚れ物を早めに分離すると、ニオイやカビのリスクも減らせます。帰宅後の自分を助けるつもりで動線を作るのがおすすめです。

旅程別テンプレート

具体的なパッキング構成例を挙げます。

2泊3日(機内持込メイン)

- Mサイズキューブ×1(衣類)

- Sサイズキューブ×1(下着・靴下)

- トイレタリーポーチ×1

- ガジェットポーチ×1

1週間(都市滞在)

- Mサイズ×2(トップス・ボトムス)

- 圧縮タイプ×1(厚手衣類)

- 洗面用防水ポーチ×1

- ランドリーポーチ×1

海外(気温差あり)

- 圧縮タイプ×1(防寒着)

- 通常キューブ×2(普段着)

- 機内持込対応の透明ポーチ(液体物)

- 多ポート充電器と変換プラグ

テンプレは「基準」であって「縛り」ではありません。旅ごとに見直すことで、自分専用の最適解に近づきますよ。

行動デザインの小技

- 実行意図の設定

「もしホテルに着いたら、すぐに充電器を設置する」など、行動を条件付きで決めておく。 - 可視化ナッジ

透明窓や色分けで、中身を探す時間を削減。

こうした工夫は、旅の中で小さなストレスを減らし、余裕を作ります。

旅行は非日常ですが、支度や整理は日常の延長です。だからこそ、行動の型を作っておくと安心ですね。

第3章|トラベルオーガナイザーいらない?:持つ/持たないの判断フレーム

必要かどうかを見極める三つの軸

旅に出るたび、オーガナイザーを詰めるかどうか迷う方は少なくありません。

荷物量・旅程の変動性・保護の必要性。この三つの軸で考えると、判断が明確になります。

- 荷物量

少量なら、仕切らず直にバッグへ入れても混乱しない場合があります。特にバックパックひとつで収まる旅では、この方法が軽量化にもつながります。 - 旅程の変動性

都市部で短期滞在する旅は、袋を細かく分けなくても対応できます。逆に、移動が多く、気候や予定が変わりやすい旅では、仕分けによる柔軟性が役立ちます。 - 保護の必要性

精密機器や液体物、衛生用品は衝撃や漏れから守る必要があります。この場合は、専用の収納が有効です。

選択の基準をあらかじめ決めておくと迷いが減ります。出発前の判断負担を軽くできますよ。

ミニマル運用の実例と代替策

最小限の荷物で旅する場合、オーガナイザーの代わりになるものもあります。

- 圧縮袋

厚手衣類を小さくまとめられます。空気を抜くことで体積を減らせますが、詰めすぎると形がいびつになり、シワも増えます。 - 巾着袋

軽く、下着や靴下を分けるのに便利です。ナイロン製なら撥水性もあり、濡れた物の一時保管にも使えます。 - ジップ付きポリ袋

液体物の漏れ対策や、お菓子・小物の一時収納に向いています。中身が見えるため探しやすいのも利点です。

代替策はコストや重量面で有利です。まずは簡易的な方法から試して、自分に必要な仕分けレベルを見極めましょう。

家族・グループ旅行での例外

ひとり旅では不要でも、家族や複数人での旅行では事情が変わります。

- 人別ポーチ

家族それぞれに色やタグを割り当て、誰の荷物かを一目で判断できるようにします。子どもも自分の物を管理しやすくなります。 - 貴重品の一元管理

パスポートや搭乗券は一つの専用ポーチにまとめ、責任者を決めて持ち歩きます。分散は紛失のリスクを高めます。 - 共有ルールの設定

「汚れ物は必ずこの袋へ」「おもちゃはこの袋に」など、行動と収納場所をリンクさせます。

グループ旅行では共有ルールが安全性と効率を高めます。習慣化すれば、チェックアウト時の忘れ物防止にもなりますね。

よくある失敗とその回避策

- 小袋が多すぎる

役割が重複していないか見直し、使わなかった袋は次回から外す。 - 圧縮しすぎる

厚手衣類だけに限定し、日常着は圧縮しない。 - 収納場所が分散

頻度や用途ごとに一括収納の原則に戻す。

失敗は次回への改善材料です。旅ごとにレビューを行い、荷物構成を進化させることが大切ですよ。

行動経済学的な視点での「持たない」選択

人は「使うかもしれない」という不安から物を増やしがちです。

しかし、旅先で一度も使わなかった物は、次回も使わない可能性が高い。

出発前に「今回は持たない」決断をし、もし現地で困ったら現地調達する。

この体験を繰り返すと、必要最小限で十分だと実感できます。

不安による過剰準備は旅の自由を奪います。少し不便な経験も、次の旅の装備を洗練させる学びになりますね。

第4章|トラベルオーガナイザーの選び方:比較軸・素材・持続可能性

迷わず選べる9つの比較軸

オーガナイザーを選ぶとき、見た目や価格だけで決めてしまうと失敗しやすいです。

サイズ・形状・圧縮機能・仕切り・開口部・視認性・防水性・重量・価格。

この9項目を基準にすれば、感覚だけに頼らず選べます。

- サイズ

バッグの内寸に合っているか。大きすぎると入らず、小さすぎると容量不足になります。 - 形状

立方体・薄型・筒型など。スーツケースには角張った形、バックパックには柔らかい形が馴染みます。 - 圧縮機能

体積を減らすファスナーやバルブ付きか。シワや型崩れの許容度と天秤にかけて判断します。 - 仕切り

可動式は自由度が高く、固定式は安定感があります。 - 開口部

フルオープンは中身を一目で確認でき、部分開口は中身の飛び出し防止になります。 - 視認性

メッシュ窓や透明パネルがあると探す手間が減ります。 - 防水性

防水・撥水加工や止水ファスナーの有無を確認。必要に応じて通気性とのバランスも考えます。 - 重量

軽いほど負担が減りますが、耐久性とのバランスが大切です。 - 価格

初期費用だけでなく、耐久年数や修理のしやすさも含めた総コストで比較します。

軸を明確にすると「なんとなく良さそう」に流されにくくなります。自分の旅の目的に合うかどうかを冷静に見極められますね。

素材ごとの強みと弱み

素材は耐久性や使い心地を左右します。

- ナイロン

耐摩耗性と軽さのバランスが良い。撥水加工で急な雨にも対応可能。紫外線にはやや弱いので保管環境に注意。 - ポリエステル

速乾性と耐候性に優れ、色褪せしにくい。やや重い場合もありますが、長く美観を保ちやすい素材です。 - TPU

防水性と耐衝撃性が高く、ガジェットや液体物の収納に向きます。通気性はありません。 - メッシュ

軽量で通気性が良く、中身が見えるため探しやすい。防水性は低いので用途を選びます。 - 天然コルク

軽量で水濡れや摩耗に強く、柔らかい手触り。再生可能な素材で環境負荷が低いのも特徴です。

素材は「守るべき物」と「使う環境」で選ぶのが基本です。防水か通気か、軽さか耐久か、優先順位を決めましょう。

サステナビリティの視点

近年は、機能だけでなく環境配慮も選択基準の一つになっています。

チェックすべきは以下のポイントです。

- 再生素材の使用率

リサイクルポリエステルや再生ナイロンの割合が明記されているか。 - 第三者認証

GRSやエコマーク、FSCなど、持続可能な製造や素材を証明するラベルの有無。 - 長期利用設計

縫製の強度や修理パーツの有無。長く使えること自体が環境貢献になります。 - 梱包の簡素化

過剰包装を避け、リサイクル可能なパッケージを採用しているか。

環境配慮型の製品は、長期的な満足感を与えてくれます。自分の消費行動が地球にどう影響するかを意識すると、選び方が変わりますね。

用途別・必要最小限の構成

選び方は旅程によっても変わります。

- 2泊3日

衣類用M×1、下着用S×1、洗面用ポーチ×1、ガジェット用×1。 - 1週間(出張)

衣類用M×2+圧縮×1、洗面用防水ポーチ×1、ガジェット用×1。 - 海外(季節差あり)

圧縮×1(防寒着)、通常×2(普段着)、液体物用透明ポーチ、変換プラグ入りガジェット用×1。

初めから多くを揃える必要はありません。まずは必要最小限で出発し、不便を感じたら追加する方が失敗が少ないです。

メンテナンスと寿命延長の工夫

良い物を選んでも、手入れを怠れば寿命は縮みます。

- 洗浄

素材ごとの洗濯可否を確認し、コーティング面は中性洗剤で優しく拭く。 - 乾燥

陰干しで劣化を防ぐ。メッシュは引っ掛けに注意。 - 保管

直射日光と高温多湿を避け、型崩れ防止のため平置きや軽い折り畳みで保管。 - 買い替え判断

ファスナーの噛み合わせ不良や縫製のほつれ、コーティングの剥がれが目立ったら安全性を優先して交換する。

メンテナンスは製品寿命を倍にもします。旅の帰り道で軽く手入れしてから収納すれば、次回すぐに使える状態を保てますよ。

第5章|次の一歩を、あなたらしく選ぶために

ここまで読み進めてくださったあなたは、きっと旅の準備をもっと快適に、もっと自分らしく整えたいと思っているはずです。

荷物の整理術や選び方の基準を知り、「あとは実際に自分に合うものを探したい」という気持ちが芽生えているかもしれません。

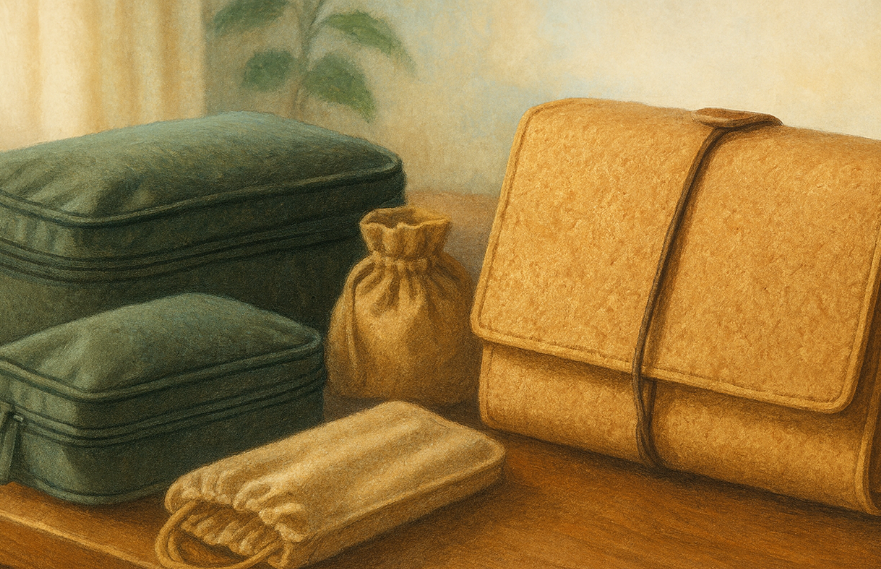

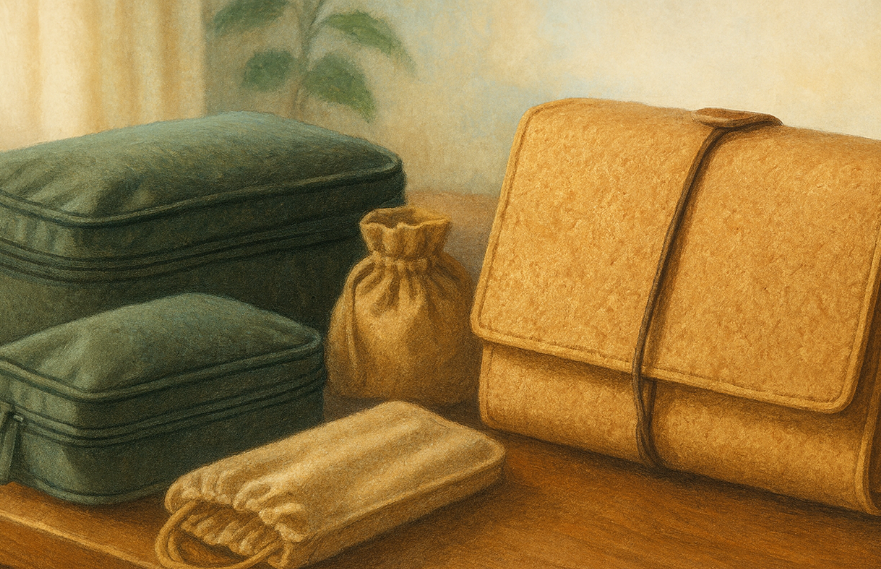

そんな方へ、次の一歩を踏み出すきっかけになる天然コルクを使ったトラベルグッズ「tabitabi(タビタビ)」をご紹介します。

さりげなく寄り添う選択肢

このシリーズは、軽さ・耐摩耗性・水濡れへの強さを兼ね備えた天然コルクを採用し、旅先での扱いやすさと環境配慮を両立しています。

木を伐採せずに採取できる再生可能素材という点も、持つたびに気持ちが軽くなるポイントです。

「デザイン性のある旅アイテムを選びたいけれど、機能性も譲れない」

そんな欲張りな条件にも、穏やかに応えてくれる存在です。

機能と感性が同居するアイテムは、選ぶ人の価値観を映します。日々の荷造りが、少し誇らしい時間になりますよ。

触れてみたくなる理由

天然素材ならではの柔らかな手触りと、使い込むほどに深まる風合い。

ポーチやオーガナイザーは単なる収納道具ではなく、「旅の記憶を連れて帰る器」としての存在感を持ちます。

実際に手にすると、旅支度のときから気持ちが整い、荷物を詰める時間すら小さな楽しみに変わる。

それは数字や機能スペックだけでは測れない価値です。

▼ 詳細は公式サイトでご覧いただけます。

気になる方は、ぜひこちらからチェックしてみてください。

興味を持った今こそ、自分の旅に合うアイテムを選ぶ絶好のタイミングかもしれませんね。

筆者からのご案内

本記事は、筆者が独自に行った調査や情報収集をもとに、筆者自身の主観的な評価や感想を交えて構成しております。そのため、記載の内容や見解はすべての方に当てはまるものではなく、また同様の結果を得ることやサービスをご利用いただけることを保証するものではございません。

情報の正確性・完全性・最新性については細心の注意を払っておりますが、内容を恒常的に保証するものではございません。

サービスや条件、仕様等は予告なく変更される場合がございますので、必ず公式サイトなどの一次情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。

また、本記事の内容を参考にされたことにより生じたいかなる損害や不利益につきましても、筆者および本サイトは一切の責任を負いかねますことをあらかじめご了承いただけますと幸いです。

本記事は広告を含んでおりますが、いずれも読者の皆さまの追加的な情報収集及びご判断の一助となることを目的に掲載しております。

本記事はあくまで参考情報としてご活用いただき、必ず公式サイト等で情報をご確認のうえ、ご自身の判断で最終決定をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

旅の準備は、心の準備にもつながります。この記事が、あなたにとって最適なオーガナイザー選びの道しるべとなり、次の旅をより豊かにする一助となれば幸いです。

コメント